Der Bürokratie-Check der NZZ zeigt, was Bürger und Wirtschaft am stärksten belastet. Ein Gesetz sticht dabei besonders hervor.

NZZ, Malte Fischer, Simon Off0, 2.08.2025

Fragt man Unternehmen nach den grössten Standortnachteilen Deutschlands, landet die Bürokratie regelmässig auf dem ersten Platz, noch vor den hohen Steuern, Lohn- und Energiekosten. In einer Umfrage des Verbandes der Familienunternehmer vom Juni gaben 77 Prozent der Befragten an, die Bundesregierung müsse vor allem die Regulierungsflut eindämmen, damit Unternehmen wieder mehr am Standort Deutschland investierten.

Doch wie gross ist das Ausmass der Bürokratie wirklich? Und wie hat sie sich im Laufe der Jahre entwickelt? Um diese Fragen zu beantworten, versuchen Ökonomen, die Dichte staatlicher Regulierungen messbar zu machen. Einer von ihnen ist Stefan Wagner, Professor für Technologie und Innovationsmanagement an der Universität Wien.

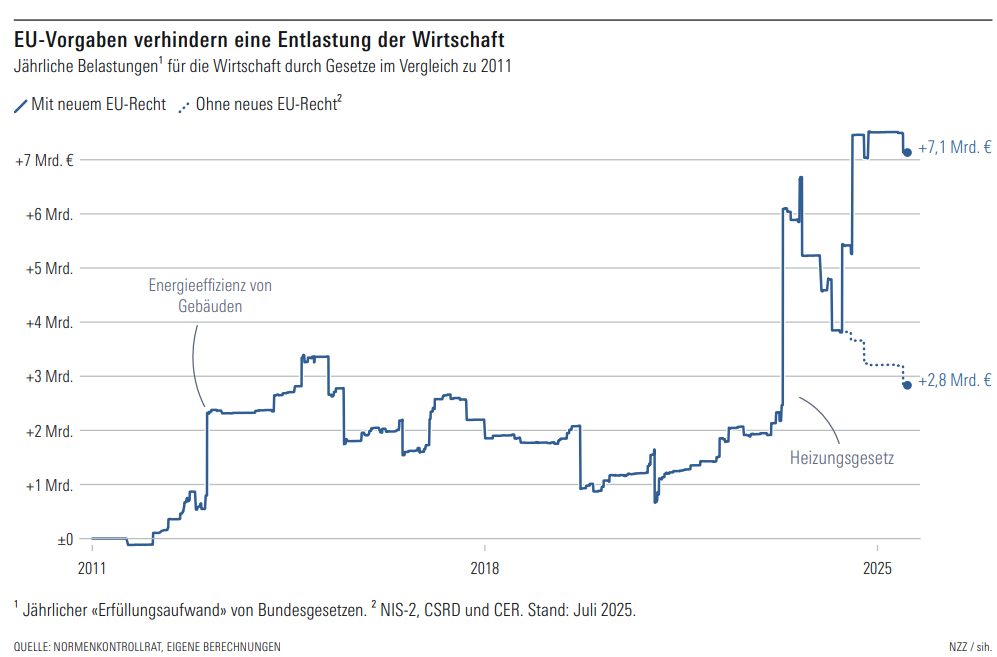

Als grösster Treiber der Gesetzesflut erwies sich laut Wagner das Wirtschaftsrecht, dessen gemessener Umfang sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt hat. Dicht dahinter folgt das Finanz- und Steuerrecht, das sich um 88 Prozent aufblähte. Einen Grund dafür sieht Wagner in der Finanzkrise, auf die der Gesetzgeber mit einer Fülle von zusätzlichen Gesetzen zur Bankenregulierung und zur Finanzaufsicht reagiert hat. Hinzu kommen wachsende Regulierungsvorgaben aus der EU im Bereich des Verbraucherschutzes, des Binnenmarktes und der Energiewirtschaft.

Vergleichsweise moderat fiel hingegen der Zuwachs an Gesetzesbürokratie im Sozial- und im Verwaltungsrecht aus. Der Umfang der Gesetze legte dort um 46 beziehungsweise um 54 Prozent zu.

Auch wenn die Gesetzesfülle in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat, lässt sich daraus nicht unbedingt ableiten, dass neue Gesetze grundsätzlich überflüssig oder sinnlos seien. So können diese auch Bestimmungen enthalten, die das Ausmass der Regulierung verringern.

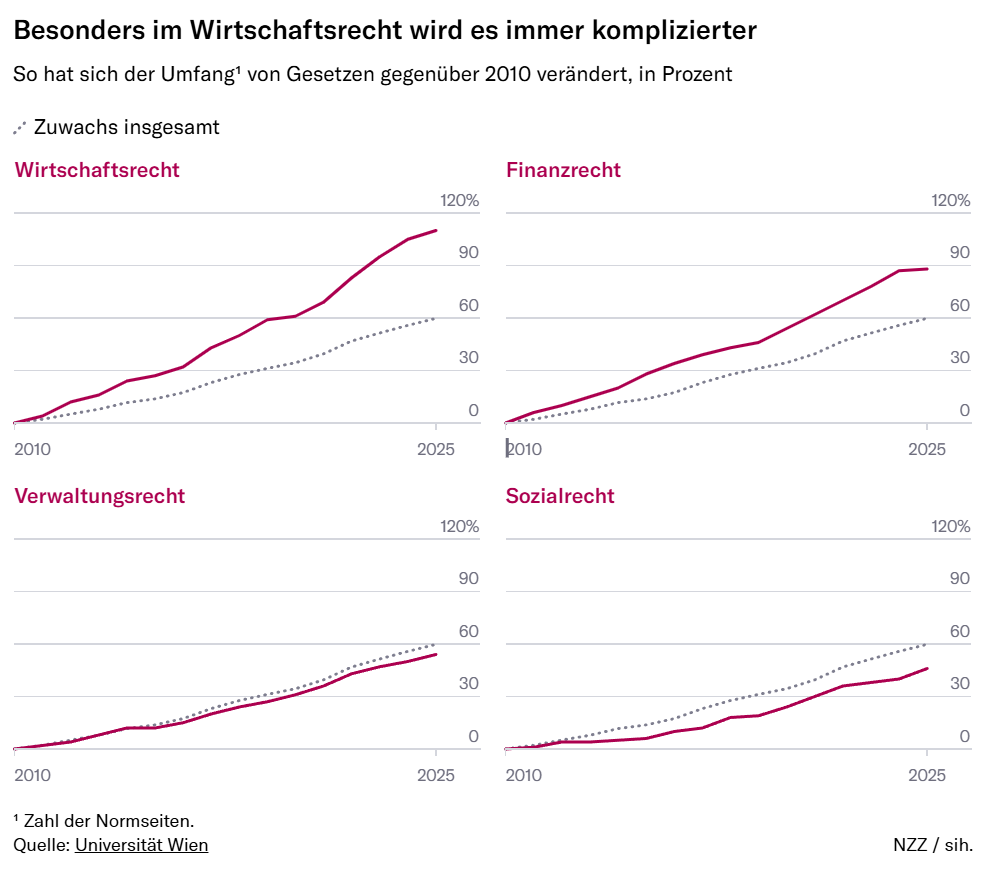

Ein differenzierter Massstab zur Beurteilung der Bürokratie ist der sogenannte Erfüllungsaufwand. Er erfasst nicht nur klassischen Papierkram, sondern auch Folgekosten einzelner Gesetze und Verordnungen – etwa durch die gesetzlich vorgeschriebene Nachrüstung von Maschinen und Anlagen. Zugleich berücksichtigt er auch Regelungen, die Verwaltungsaufwand verringern, zum Beispiel durch Digitalisierung.

Um diese Effekte systematisch zu erfassen, hat die Bundesregierung den Nationalen Normenkontrollrat (NKR) ins Leben gerufen. Sein Auftrag: zeigen, was neue Regeln kosten – und ob es einfacher geht.

Wann der neu gewählte Bundestag die entsprechenden Gesetze beschliesst, ist unklar. Fest steht: EU-Richtlinien müssen in deutsches Recht überführt werden – ihre Umsetzung ist bindend.

Neues Gesetz sorgt für mehr Bürokratie

Mehr Bürokratie für Unternehmen und Verwaltungen bringt auch das von der Bundesregierung angekündigte und vom NKR noch nicht bewertete Tariftreuegesetz, das der Bundestag noch dieses Jahr verabschieden soll. Es fordert die Unternehmen auf, bei öffentlichen Aufträgen zu dokumentieren, dass sie die für ihre Branche gültigen Tarifbedingungen einhalten.

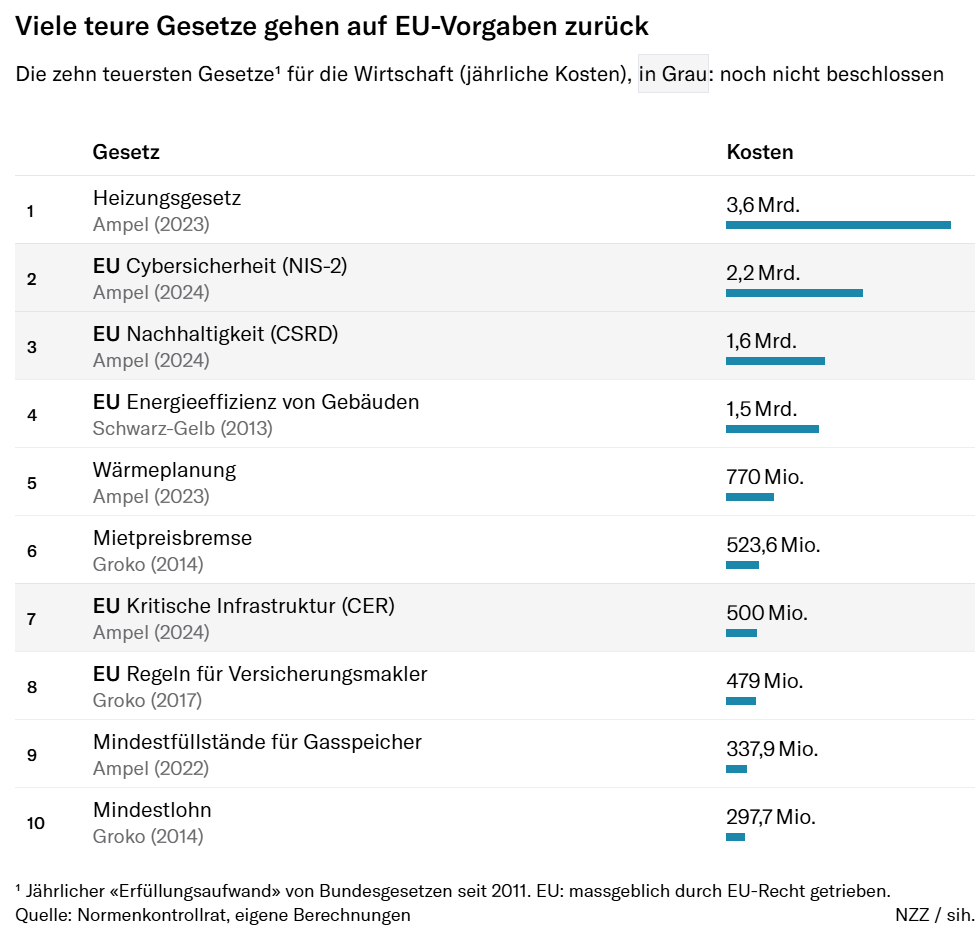

Dennoch bleibt Brüssel der grösste Kostentreiber, zumindest für die Wirtschaft. Schaut man auf die zehn teuersten Gesetze, finden sich auffällig viele Regelungen, die massgeblich durch EU-Recht getrieben sind.

Dass die EU-Richtlinien die Bürokratie hierzulande aufblähen, liegt allerdings auch an Deutschland. Denn die Bundesregierungen haben die Brüsseler Vorgaben in den vergangenen Jahren bei der Umsetzung in nationales Recht meist verschärft und dadurch die Erfüllungskosten für die Unternehmen unnötig in die Höhe getrieben.

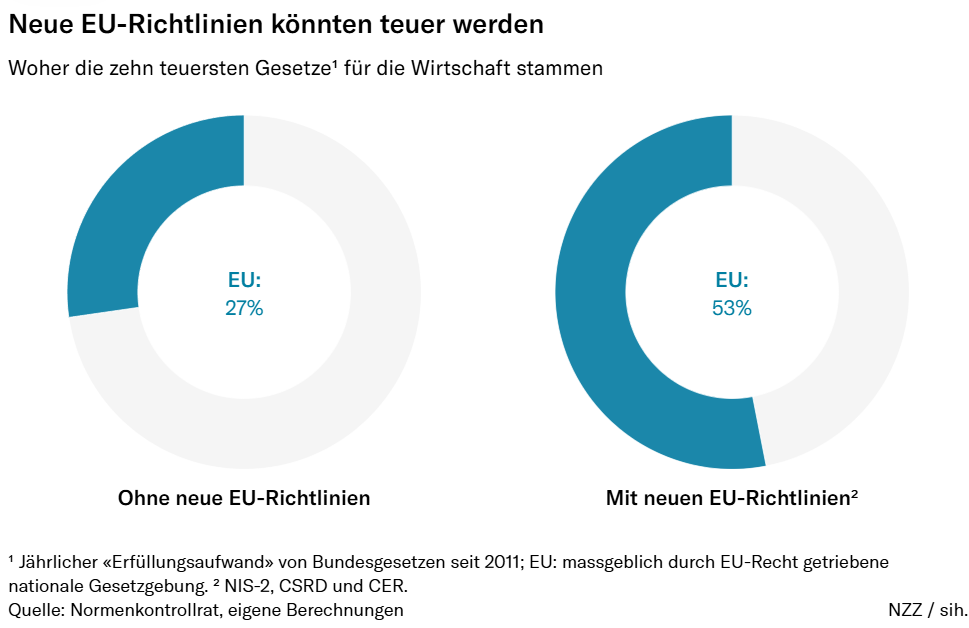

Teures Strebertum in EU-Fragen

In der vergangenen Legislaturperiode setzte der Bundestag neun Richtlinien und drei Verordnungen um, bei denen er über das von der EU geforderte Mindestmass an Regulierung hinausging. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD hervor. Die Folge: Selbst wenn man die Kosten für die drei neuen EU-Richtlinien (NIS-2, CSRD und CER) herausrechnet, entfallen noch immer 27 Prozent der Kosten für die zehn teuersten Gesetze auf Regelungen, die auf EU-Richtlinien beruhen.

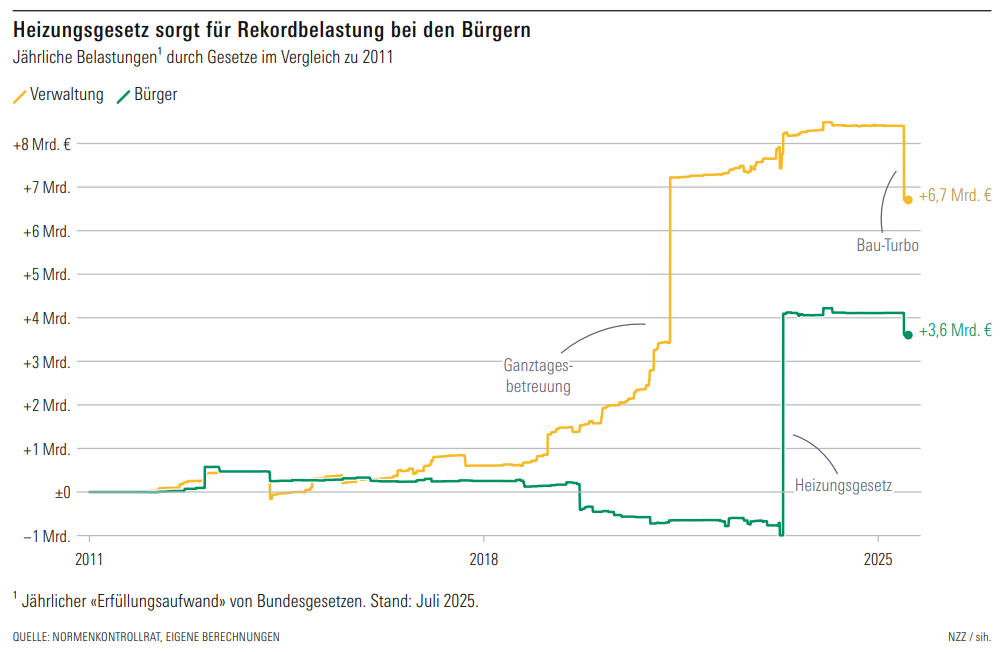

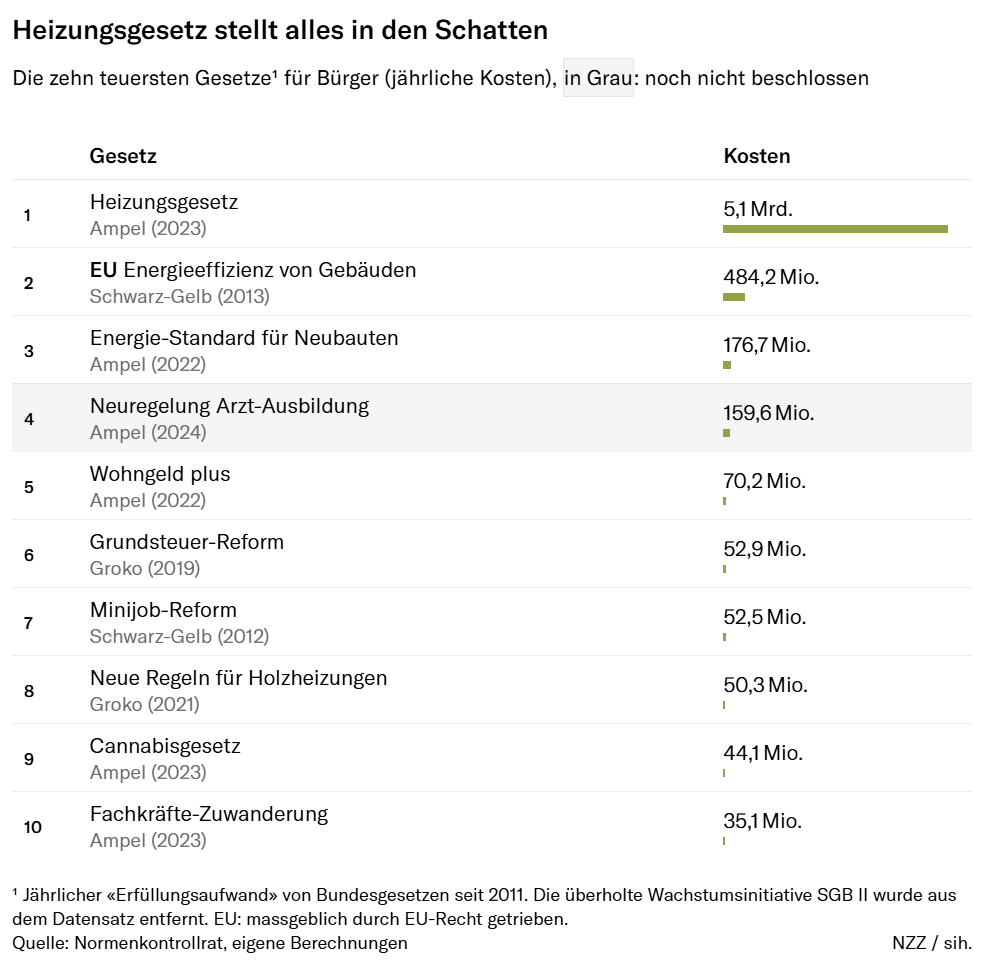

Auch wenn die EU an dem Ausmass der Bürokratie in Deutschland massgeblichen Anteil hat, ist die grösste Einzelbelastung gleichwohl hausgemacht: das von der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP verabschiedete Heizungsgesetz ist der einsame Spitzenreiter in der Hitparade der Bürokratie. Kein anderes Gesetz belastet Unternehmen und Bürger stärker.

Heizungsgesetz schlägt EU-Bürokratie

Es schreibt vor, dass neue Heizungen spätestens Mitte 2028 mit 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Die Bürger haben im Kern die Wahl zwischen Wärmepumpe, dem Anschluss an ein Fernwärmenetz und Heizungen, die auf den Betrieb mit Wasserstoff umrüstbar sind.

In allen Fällen wird es teuer: Mit mehr als 5 Milliarden Euro pro Jahr verursacht das Heizungsgesetz zehnmal so hohe Kosten wie die zweitplatzierte Verordnung zur Energieeffizienz von Gebäuden.

Auffällig ist auch: Die «Ampel» hat zwar bis zum Koalitionsbruch deutlich weniger Gesetze auf den Weg gebracht als jede einzelne Merkel-Regierung davor – viele davon waren jedoch besonders teuer. Sechs der zehn kostspieligsten Vorhaben für Bürger und Unternehmen gehen auf das Konto der rot-gelb-grünen Koalition.

Das steckt hinter den Zahlen:

Der von Stefan Wagner berechnete Index erfasst die im Bundesgesetzblatt verkündeten Gesetze im Zeitraum 2006 bis 2024. Um die Gesetzestexte trotz ihren unterschiedlichen Schrifttypen und Drucksätzen vergleichbar zu machen, hat Wagner den Umfang in Normseiten umgerechnet. Eine Normseite besteht aus 1500 Zeichen.

Mit dem Erfüllungsaufwand (Stand: Juli 2025) prüft und dokumentiert der Normenkontrollrat die von den Bundesministerien geschätzten Zeit- und Sachkosten für Gesetze und Verordnungen. Unterschieden wird zwischen einmaligem Aufwand (z. B. Schulungen, IT-Umstellungen) und laufendem jährlichen Aufwand (z. B. wiederkehrende Meldungen, Wartungen). In der NZZ-Analyse werden ausschliesslich die jährlichen Belastungen berücksichtigt – dazu zählen auch die für den Einbau einer Wärmepumpe anfallenden Investitionskosten. Ein möglicher Nutzen wird nicht gegengerechnet, der Erfüllungsaufwand bildet demnach nur die Kostenseite ab.